いつでも通信

- 資格

公認心理師試験の受験資格は?区分ごとの違いについて解説

心理専門職をめざそうと考えている方の多くは、日本で唯一の国家資格である公認心理師に関心を持たれていることでしょう。しかし、公認心理師の受験資格を得る手段はさまざまで、「わかりにくい」という声も多く聞かれます。ここでは、公認心理師の受験資格や、試験の難易度などについて詳しく解説していきます。これから資格を取得しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

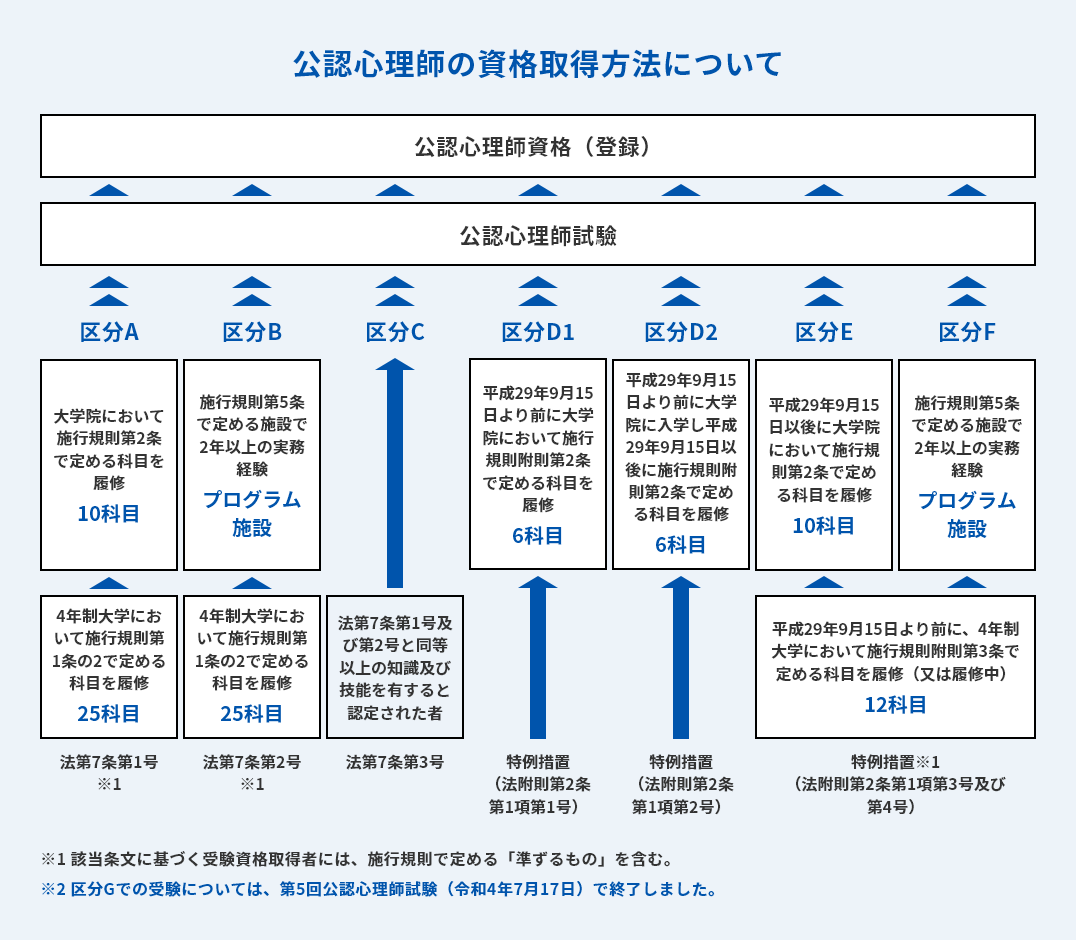

公認心理師資格取得の流れ

公認心理師の資格取得に関して、まずは全体の流れを確認しておきましょう。公認心理師になるためには、公認心理師試験の受験資格を得る必要があります。受験資格を得る方法については6つの区分(A~F)に分けられていますが、いずれの区分においても、心理学に関する規定以上の知識を習得していることが最低条件となっています。受験資格を得て、公認心理師試験を受けて合格したあと、申請を済ませて公認心理師として登録されると登録証が送付され、ようやく公認心理師と名乗ることができます。

※参照:『公認心理師試験の受験を検討されている皆さまへ』(厚生労働省公式ホームページ・https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26518.html)

公認心理師の受験資格

公認心理師試験の受験資格は6つの区分があり、それぞれに満たすべき条件が異なります。各区分の詳細は以下の通りです。

区分A

区分Aは、「四年制大学で『大学における必要な科目』の単位を全て修得して卒業+大学院で『大学院における必要な科目』の単位を全て修得して修了する」ルートです。

これから資格取得に向けた勉強を始めるという方のほとんどは、このルートで受験資格を得ることになります。ただし、複数の大学で履修した科目を合算することは認められておりません。すでに大学や大学院を卒業しているけれど履修した科目が必要単位に足りない場合、改めて在学しなおし、すべての科目を一つの大学もしくは大学院で履修する必要があります。

区分B

区分Bは、「四年制大学で『大学における必要な科目』の単位を全て修得して卒業+法の規定する認定施設で、心理関係の仕事に2年従事する」ルートです。

大学を卒業するまでの流れは区分Aと同じですが、その後は大学院には通わず、認定施設で2年以上の実地経験を積むルートです。認定施設は全国にありますが、採用枠などの関係で受け入れてもらえない可能性もあります。

区分C

「上記2つと同等以上の知識及び技能を有すると認定された者」は、区分Cのルートで受験資格を得ることができます。区分Cは海外の大学などで心理学を学んだ方や、過去に大学で心理学を学んでいたものの履修科目が合致しなかったため、やむを得ず公認心理師試験の受験資格を得られなかった方を対象としています。このルートで受験資格を得るためには、受験前に認定審査を受ける必要があります。

区分Cの審査対象者は以下の通りです。

第1の1 日本の大学(25科目)+外国の大学院

第1の2 外国の大学+日本の大学院(10科目)

第1の3 外国の大学+日本のプログラム施設(9施設)

第1の4 外国の大学+外国の大学院

第1の5 外国の大学院+外国の心理職資格

第1の6 新たな審査対象者

「新たな審査対象者」は2022年7月より追加されました。過去に大学でカリキュラムの関係で履修科目が合致しなかったため、やむを得ず公認心理師試験の受験資格を得られなかった方も、認定対象者に該当する場合があります。

※参照:『公認心理師法第7条第3号(区分C)に基づく受験資格認定(外国大学等のご出身の方、過去に大学で履修科目が一部不足していた方)』(厚生労働省公式ホームページ・https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001101148.pdf)

区分D

区分D~Fは、公認心理師法が施行された2017年度までに大学もしくは大学院に入学し、現在在学中もしくは卒業(修了)している方を対象とした「経過措置」ルートです。区分Dのみ、さらに細かく分けられており、区分D1は、「平成29年9月15日以前に大学院に入学し、必要科目を履修」した方が対象です。区分D2「平成29年9月15日以前に大学院に入学し、平成29年9月15日以後に必要科目を履修」した、あるいはする予定の方が対象です。

大学や大学院によっては、公認心理師法で定める科目名とは異なる科目名やカリキュラムを採用している場合があります。そのため、大学や大学院では一部の科目について公認心理師受験資格に必要な科目に該当すると認める「読み替え」によって対応しています。すでに大学院を卒業した方であっても受験資格に必要な条件を満たしている場合もありますので、気になる方は確認してみるといいでしょう。

区分E

区分Eの受験資格は、「平成29年9月15日より前に四年制大学において必要な単位を全て修得して卒業+平成29年9月15日以後に大学院において必要な科目の単位を全て修得して修了する」ルートです。

区分Dで説明した通り、大学によっては公認心理師で定める科目名とは異なる科目名を使用している場合がありますが、一部の科目については必要科目に「読み替え」できる場合があります。大学で必要な単位を修得していた方は、大学院へ進み、必要な科目をすべて修得したうえで修了をめざします。すでに大学院に在籍している方は、必要な単位の確認も忘れずに行いましょう。

区分F

区分Fは、「成29年9月15日より前に四年制大学において必要な単位を全て修得して卒業+法の規定する認定施設で、心理関係の仕事に2年従事する」ルートです。

大学卒業までは区分Eと同じですが、その後の選択肢が大学院ではなく認定施設での実務経験になります。認定施設で2年以上の実務経験を積めば、晴れて受験資格を得ることができます。

※参照:『公認心理師の資格取得方法について』(厚生労働省公式ホームページ・https://www.mhlw.go.jp/content/001004937.pdf)

大学・大学院の履修必須科目

公認心理師法に定められている大学・大学院での履修必須科目は以下の通りです。

横スクロールできます

| 大学で履修しておくことが必須の25科目 | |

|---|---|

| 公認心理師の職責 | 心理学概論 |

| 臨床心理学概論 | 心理学研究法 |

| 心理学統計法 | 心理学実験 |

| 知覚・認知心理学 | 学習・言語心理学 |

| 感情・人格心理学 | 神経・生理心理学 |

| 社会・集団・家族心理学 | 発達心理学 |

| 障害者・障害児心理学 | 心理的アセスメント |

| 心理学的支援法 | 健康・医療心理学 |

| 福祉心理学 | 教育・学校心理学 |

| 司法・犯罪心理学 | 産業・組織心理学 |

| 人体の構造と機能及び疾病 | 精神疾患とその治療 |

| 関係行政論 | 心理演習 |

| 心理実習(80時間以上) | |

※参照:『公認心理師のカリキュラム等について』(厚生労働省公式ホームページ・https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000174192.pdf)

区分AもしくはBのルートで受験資格を得ようと考える人は、上記の科目をすべて履修する必要があります。また、区分C~Fのルートで受験資格を得ようとする場合は、上記の科目を履修したのと同等以上の知識を修得していることを審査によって認められなければなりません。

横スクロールできます

| 大学院で履修しておくことが必須の10科目 | |

|---|---|

| 保健医療分野に関する理論と支援の展開 | 福祉分野に関する理論と支援の展開 |

| 教育分野に関する理論と支援の展開 | 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 |

| 産業・労働分野に関する理論と支援の展開 | 心理的アセスメントに関する理論と実践 |

| 心理支援に関する理論と実践 | 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 |

| 心の健康教育に関する理論と実践 | 心理実践実習(450時間以上) |

※参照:『公認心理師のカリキュラム等について』(厚生労働省公式ホームページ・https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000174192.pdf)

区分A、区分D2、区分Eのルートで受験資格を得ようと考える人は、上記の科目を履修する必要があります。区分C、区分D1のルートで受験資格を得ようと考える人は、上記の科目を履修したのと同等以上の知識を修得していることを、審査によって認められる必要があります。

実務経験として認められる認定施設

区分Bもしくは区分Eで受験資格の取得をめざす場合、認定施設で2年以上の実務経験を積む必要があります。現在、認定施設として認められているのは以下の通りです。

| 施設名 | 所在地 |

|---|---|

| 少年鑑別所及び刑事施設 | 全国各所の該当施設 |

| 一般財団法人愛成会 弘前愛成会病院 | 青森県弘前市 |

| 裁判所職員総合研修所及び家庭裁判所 | 埼玉県和光市及び全国の家庭裁判所 |

| 医療法人社団至空会 メンタルクリニック・ダダ | 静岡県浜松市 |

| 医療法人社団心劇会 さっぽろ駅前クリニック | 北海道札幌市 |

| 学校法人川崎学園 川崎医科大学附属病院 | 岡山県倉敷市 |

| 学校法人川崎学園 川崎医科大学総合医療センター | 岡山県岡山市 |

| 社会福祉法人風と虹 筑後いずみ園 | 福岡県筑後市 |

| 社会福祉法人楡の会 | 北海道札幌市 |

※所在地はプログラムを実施する施設所在地であり、法人本部と異なる場合があります。

※参照:『公認心理師試験の受験を検討されている皆さまへ』(厚生労働省公式ホームページ・https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26518.html)

上記のうち、「少年鑑別所及び刑事施設」は全国各地にありますから、実際に実務経験を積める施設はかなりあります。しかし、それぞれの施設では仕事内容が異なりますから、注意が必要です。このルートで受験資格を得ようと考える方は、将来進みたい職業も含めて考えるようにしましょう。

公認心理師試験の概要

公認心理師試験は、毎年一回実施されます。試験は全問マークシート方式で行われ、出題範囲は「公認心理師として必要な知識及び技能」となっています。午前・午後の各120分ずつを一日で受けます。また、試験内容については、公認心理師試験研修センターから、毎年「公認心理師試験出題基準・ブループリント」が公表されています。

合格基準は「総得点の60%程度以上を基準とし、問題の難易度で補正する」とされています。

第7回公認心理師試験

2024年度の第7回公認心理師試験の概要は以下の通りです。試験日や試験内容などは年ごとに変わりますので、受験される方は必ず「公認心理師試験研修センター」の公式ホームページで詳細をご確認ください。

| 出題範囲 | 公認心理師として具有すべき知識および技能 |

|---|---|

| 出題形式 | 出題形式は五肢又は四肢を基本とするマークシート形式 |

| 試験日 | 2024年3月3日(日) |

| 実施団体 | 一般財団法人 日本心理師試験研修センター |

| 出願期間 | 2023年12月11日(月)から2024年1月9日(火)まで(消印有効) |

| 合格発表 | 2024年3月29日(金) |

| 試験地 | 東京都、大阪府 |

| 合格基準 | 正答率60%以上 |

※参照:『第7回公認心理師試験 受験の手引』(一般財団法人 公認心理師試験研修センター公式ホームページ・https://www.jccpp.or.jp/download/pdf/7th_exam_guide.pdf)

公認心理師試験の合格率

公認心理師試験の合格率は以下の通りです。

横スクロールできます

| 実施回数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|

| 第7回公認心理師試験 | 76.2 | 2,089 | 1,592 |

| 第6回公認心理師試験 | 73.8 | 2,020 | 1,491 |

| 第5回公認心理師試験 | 48.3 | 33,296 | 16,084 |

| 第4回公認心理師試験 | 58.6 | 21,055 | 12,329 |

| 第3回公認心理師試験 | 53.4 | 13,629 | 7,282 |

| 第2回公認心理師試験 | 46.4 | 16,949 | 7,864 |

| 第1回公認心理師試験※1 | 64.5 | 1,083 | 698 |

| 第1回公認心理師試験※1 | 79.6 | 35,020 | 27,876 |

※1 公認心理師試験はこれまでに7回実施されており、初回試験のみ平成30年9月9日と12月16日の2回にわけて実施されました。

※参照:『公認心理師試験』(公認心理師試験研修センター公式ホームページ・https://www.jccpp.or.jp/shiken.cgi)

第6回からの受験者数が少ないのは、第5回までは「実務経験5年+講習を受講」した人々を対象とした受験資格(区分G)があったためで、第6回以降は廃止されています。

第7回までの総受験者数は125,141人で、合格者数は75,216人。合格率は約60.1%となっています。

まとめ

ここまで公認心理師試験について詳細に見てきました。受験資格を得るための条件などは他の資格に比べて厳しいものがありますが、必ずしも大学院に入学する必要はありません。区分Bや区分Fのルートであれば大学4年間の学修と2年以上の実務経験ですから、社会に出てからでも資格取得をめざすことは可能です。これから大学に入りなおす場合であっても、通信教育であれば仕事と両立することもできます。

受験に向けては改めて学び直す必要がありますが、過去の合格率を見ても狭き門というわけではありません。しっかりと準備を進めれば、取得できる可能性が高い資格と言えるでしょう。

過去に心理学系の学部に在籍されていた方は、すでに受験資格を得ている可能性もありますので、一度確認してみることをお勧めします。公認心理師の資格をステップにして、キャリアを大きく伸ばせるかもしれません。

大手前大学 通信教育部で心理学を学ぶ

「心理学には興味があるけれど、心理専門職としてやっていけるかは自信がない」「いきなり公認心理師をめざすのは不安」という方も多いのではないでしょうか。また、公認心理師資格を取得した方のなかには、キャリアアップをめざして関連資格の取得を考える方もおられるでしょう。そんな方は、認定心理士の資格取得をめざすのがおすすめです。

大手前大学 通信教育部では、認定心理士取得に関連する28科目を含む30科目以上の心理学系科目を開講しています。24時間どこでもオンライン受講が可能で、社会人でも今の仕事を続けながら、必要な専門分野の知識を学び進めることができます。正科生として4年生に編入学した場合、最短1年で大卒資格と認定心理士資格がW取得できます。認定心理士格取得に必要なスクーリングも全国7カ所で受講でき、最短6日で修了します。入学後に状況が変わっても年4回学修計画を調整できる柔軟な「クール制」で安心。担当教員と専任アドバイザーによるサポートなど、学びを続けやすい環境が整っています。

後悔のない未来へ進むためのファーストステップとして、認定心理士の資格取得をめざしてみませんか?

どんなことが学べるの?

大手前大学 通信教育部には、必修科目はありません。現代社会において必要とされる多分野、170の科目から学びたい科目をオーダーメイドで学べます。

心理学系の科目として人気が高いのは、「学習・言語心理学」や「心理学概論」、「感情・人格心理学」などです。「学習・言語心理学」では、学習心理学・言語心理学の主要な用語について学ぶとともに日常生活に活用できるようにすることをめざします。

「心理学概論」では、心理学についての広範な知識と自分自身や周囲の状況を分析・考察する心理学的視点を身につけることをめざします。

「感情・人格心理学」では、人格の形成過程やその要因、人格の類型や特性、感情の機序や行動に及ぼす影響などを深く掘り下げて学びます。

また、「色彩心理学」や「ひとと動物の心理学」「マーケティング心理学」なども注目の高い科目です。

「色彩心理学」では、色が持つ心理的、デザイン的側面に関する基礎知識を理論的かつ体系的に把握し、ファッションやインテリア、生活環境などの色彩環境の改善策が提案できるようになることをめざします。

「ひとと動物の心理学」では、ひとと家庭動物との関係を心理学的視点から考察していきます。

「マーケティング心理学」では、消費者の価値観・商品(サービス)の感性価値・消費者行動という三つの視点からマーケティングにおける購買行動と消費者心理を考察していきます。

どんなメリットがあるの?

大手前大学は、本格的な心理学分野の通信教育を関西で初めて設置した大学です。そのため、心理学の基礎から専門分野の各論まで幅広く学べます。また、一般企業において必要なコミュニケーションスキルや、ビジネス・マネジメントスキルなどの仕事に役立つスキルから、人生を豊かにする文化・教養スキルまで、これからの人生に役立つ「マルチスキル」が身につきます。転職を考えている方は、専任スタッフがサポートする「オンラインキャリアカウンセリング」も利用できます。

※正科生のみ。

卒業生・在学生の声

公認心理師のAさんのケース

看護と心理、二つの専門性から働く人の心と身体の健康をサポートしたい

コロナ禍で患者も医療従事者も大きなストレスを抱えるようになり、同僚から相談を受ける機会が増えました。メンタルヘルス支援が重要になるなかで、公認心理師(※)の資格を取得したものの思うような支援につながらず、心理学の体系的な理論や実践的な援助技術の必要性を痛感。授業も試験もオンラインで完結する学びが決め手になりました。

(※)大手前大学は公認心理師資格取得プログラムに対応していません。

通信教育であっても決して一人ではなく、いつも誰かとコミュニケーションを取り、新鮮な考え方を吸収できることがとても楽しいです。さまざまな心理学の理論を学ぶことは、自己や他者を客観的に捉える機会になり、互いの価値をより認められるようになってきたと感じています。

薬剤師のYさんのケース

薬剤師としての人生を、心理学の側面から振り返り。新たな知見とともに再出発

調剤薬局を退職したタイミングで、自分の人生を心理学の側面から振り返ってみたいと思い入学しました。ジェンダー、障がい、対人、そして自分と物事に対する考え方が変わり、臨床心理学などにおいて薬を使わない治療法を学ぶことで、治療に対する考え方を再認識しました。入学後もさまざまなことにチャレンジしたい気持ちが湧き出てきて、現在は新たな調剤薬局で再度薬剤師として働いており、大学で学んだことを活かしたボランティア活動にも参加しています。

漢方薬局を経営するSさんのケース

仕事、家事、育児…生活にフィットした学修のスタイルが習慣化できた

経営している漢方薬局では、漢方相談においてお客様から病気以外の悩みを打ち明けられることも多く、心理援助の必要性を実感。心理学を学ぼうと決意しました。

民間のカウンセラー資格も検討しましたが、専門的かつ体系的に学ぶには大学がベストだと判断しました。

実際に学修してみると、自由な時間に受講できるオンラインでの授業は、家事の合間や子どもを寝かしつけた後に気軽に受講でき、学修スタイルが生活にフィットしていたので習慣化することができました。

また、スクーリングでは看護・福祉などバックグラウンドの近い受講生とも出会え、さまざまな情報交換ができたり、仕事や家事・育児と両立されている方も多く、励みになりました。孤立しがちな通信制の学びは、時間を調整してでもスクーリングに参加して仲間を作ることをおすすめします。

漢方相談をより幅広い視点から見つめなおせるようになったのは大きな変化。今後は、心理療法を組み合わせ、多面的な支援をめざしたいです。