いつでも通信

- 日本語教員

【座談会開催】これからの時代の日本語教育と日本語教師

2024年4月から、日本語教師の国家資格である「登録日本語教員」と「認定日本語教育機関」の制度が開始されました。この制度により、日本語教育の現場ではどのような変化が起こっているのでしょう。今回は、日本語教師の育成に携わっておられる先生方と、実際に日本語教師として活躍されておられる方、そして日本語教師の資格取得をめざしている学生さんを交えて座談会を実施。それぞれの立場からの経験なども踏まえて、語っていただきました。

参加者

合田由記さん

カーンズ純子さん

制度成立の背景

司会者:本日はお集りいただきありがとうございます。まずは改めて、登録日本語教員制度が始まった背景と制度の概要について簡単にご説明いただけますでしょうか?

松本:はい。そもそも日本の小中学校の授業に国語というものはありますが、日本語というものはありません。つまり、日本語教育というものは国の政策として進められていたわけではありませんでした。しかし、外国出身者の方も年々増え、10年ほど前からは国の政策としてやっていく必要があるだろうという議論が持ち上がり、公益社団法人日本語教育学会などの後押しもあり2017年には超党派の日本語教育推進議員連盟が結成され、その流れで2019年に「日本語教育の推進に関する法律」というものが制定されました。

この法律は、いわゆるロードマップのようなもので、その法律を受ける形で有識者会議などが開かれ、2022年に「日本語教育の参照枠」(文化審議会国語分科会 令和3年10月12日)という日本語教育の枠組み、フレームワークが示されました。これはヨーロッパで採用されている外国語教育のフレームワークである「CEFR※」を参考にしています。その後、2024年から文部科学省の中に日本語教育の担当部門ができ、そこで行われるようになったのが、大学や民間も含めて日本語の教育機関を文部科学省が認定していくシステムです。これにより、文部科学省が認定した機関で教える人は、国家資格としての「登録日本語教員」の資格が必要となりました。日本語教師を名乗るために必須というわけではなく、あくまで文部科学省が認定した機関で教えるにはこの国家資格が必要、という位置づけですね。簡単ですがここまでが、「認定日本語教育機関」と「登録日本語教員」の制度に関する経緯と内容ですね。

※CEFR:Common European Framework of Reference for Languages。外国語の運用能力を測る国際基準。外国語の熟達度を6つの等級で評価するもので、段階に応じた学修計画の作成や教材開発などにも活用されている

司会者:制度の目的はどういったところにあるのでしょうか?

松本:以前から日本語教育能力検定試験という試験はありましたが、日本語教師として必須の資格というわけではありませんでした。国家資格を新たに設けることで、教育の質の向上を図ろうというのが主な目的だと思います。

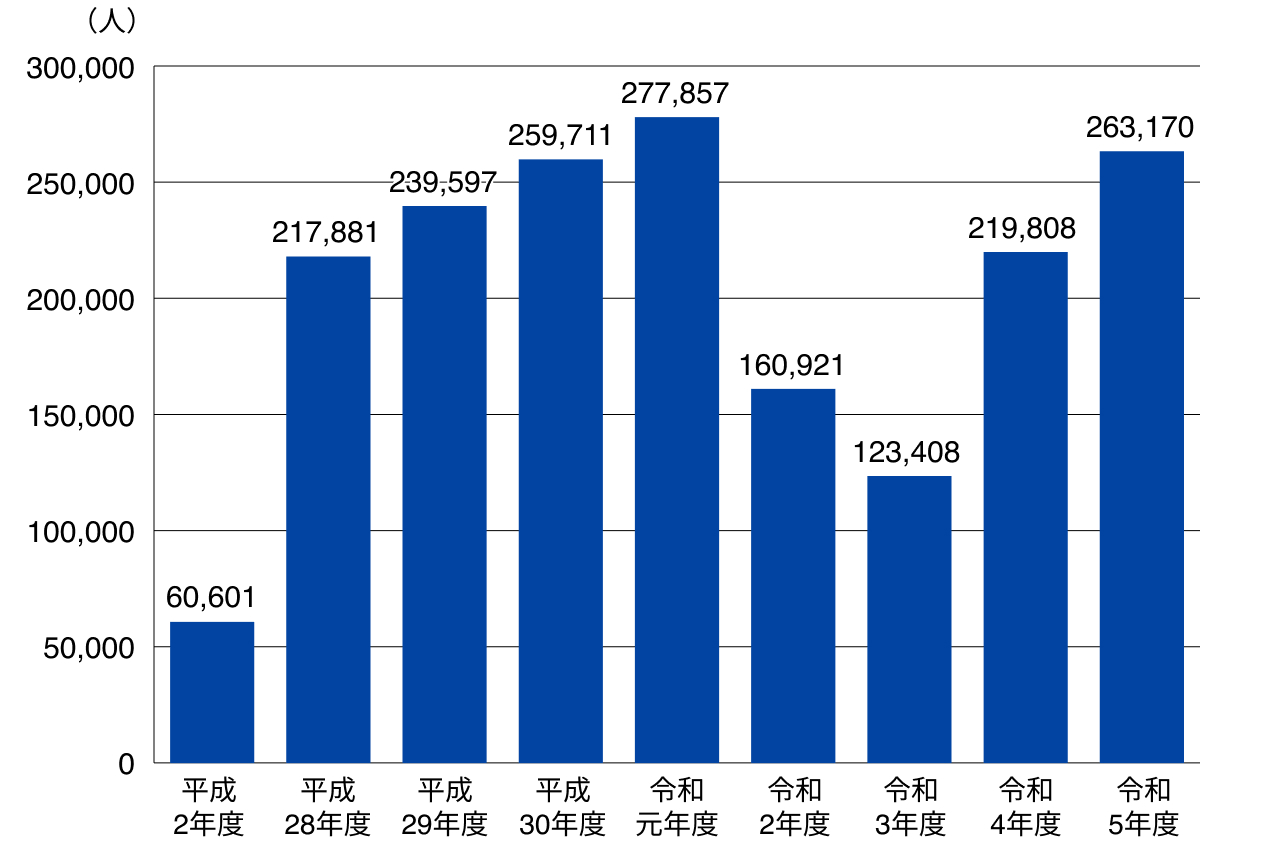

司会者:では実際に日本語を学びたいという修学ニーズはどのように推移しているのでしょうか。

松本:もちろん学習者数は増えていますね。コロナの時期に少し下がってはいますが、文部科学省の資料で見ますと、現時点で、日本国内で日本語を学習している人は、26万3170人。前年比では5%ペースでアップしていると聞いています。一方で認定日本語教育機関については、制度が始まったばかりということもあり、41機関しかないのが現状です。法務省が管轄している民間の日本語学校は634校なので、それに比べればまだまだですね。これからどういう方針になっているか分かりませんが、今のところは文部科学省も慎重に教育機関を選んでいるという印象があります。

カーンズ:私が入学した当時は正式に決まってなかったんです。仮に国家資格にならなくても学びたかったのですが、国家資格になるかもしれないということで急いで入学したところはありますね。

合田:私の場合はまず専門学校に入ったんですけど、日本語学校に就職するためには大学卒業の学位が必要ということになって、改めて大手前大学通信教育部に入り直したという経緯がありました。色々揺れ動いてた時だったので、当時は困っていた人も多かったと思いますね。

恩塚:名称も最初は「公認日本語教師」となっていましたね。最終的には「登録日本語教員」に決定しましたが、つい間違えそうになります。

日本語学習者数の推移

※参照:『令和5年度 日本語教育実態調査結果(全文)』

(文部科学省ホームページ・https://www.mext.go.jp/content/20241101-mxt_chousa01-000038170_02.pdf)

日本語教師のやりがいや魅力について

司会者:ここからは、日本語教師の魅力についてお話を聞かせください。

鈴木:やはり多様な価値観を持った人が集まるので、そこが面白いですよね。海外に行かなくても海外の文化や習慣に触れることができます。例えば、日本人はイエスの時に首を縦に振り、ノーの時には横に振りますが、インド人はノーの時に顔を正面に向けたまま頭を揺らすんですよね。他にも、犯罪の多い地域や紛争地域出身の学生からは日本では考えられない話を聞くことも多いですし、日本人の価値観だけじゃダメだなっていうのがよくわかる。ただ、学習態度も習慣もバラバラな人たちが集まるので、1日として同じ授業がないんです。そういう意味では、臨機応変さも求められる職業だと思います。

恩塚:私もそういうエピソードには事欠かないですね。でも逆に言えば、海外の人たちに日本の文化や考え方を伝えられるのも魅力です。私は旅行が好きで、いろんな国に行った経験があるんですが、あまりにも日本に対する理解が低くて、それなら私が伝えようと思ったのがきっかけで日本語教師をめざしました。日本語という言語の構造や表現の豊かさ自体の面白さももちろんですが、日本そのものの魅力を知ってもらうのも面白さだと思います。

松本:私はキャリアという観点から考えたいんですが、日本語教師には働き方のスタイルが色々あるんですね。私自身は民間の日本語学校からキャリアをスタートさせて、国際交流基金というところから海外に派遣されるようになり、その後は日本の大学で非常勤講師や教授職などを経験しました。今ではプライベートレッスンやオンライン教育もありますし、働き方や職場が多様で、それを選択できます。子育てや出産などでブランクがあっても再就職できるので、そこは大きな魅力ではないでしょうか。

鈴木:この世界はかなり年齢層が高いので、40代はまだ若手で上は70代の先生もいる。長く働けるし、ずっと成長し続けることができる。教える仕事はどれでも一緒だと思うんですけども、めざそうと思えばどこまででもいけるというのも魅力ですね。

※登録日本語教員について詳しくはこちら

※日本語教育機関認定ポータルもご参照ください。

日本語教師の難しさについて

司会者:国語と日本語教育というのは何が違うんでしょうか?

松本:一番根本的なところで言えば、日本語ができるという前提で進めるのが国語であり、できないという前提で進めるのが日本語教育ですね。

恩塚:日本語教育の場合は文法や動詞の活用形など、ルールから教えるんです。動詞の活用形で例をあげるとすれば、「洗う」は「洗わない」だから五段活用。「見る」は「見ない」になるので上一段活用。日本人であれば自然に使えるけど、それが分からない人にそれを教えなきゃいけないということですね。

合田:海外の方だと、「て形」に苦労されている印象がありますね。後ろに「て」が付く動詞の活用形です。

松本:日本の子供は、むしろ「て形」を先に覚えます。「見て見て」とか、「来て来て」とか。

恩塚:洗うは洗「っ」て。泳ぐは泳「い」で。日本人は考えなくてもできるんですけど、日本語を学習する者はルールとして覚えないといけない。洗「い」てと言ったり、洗「う」ないって言ったりしても、間違ってることが分からないですからね。

松本:教える立場から言えば、教師をめざす人には、まずは日本語を外国語として分析する力を鍛えることを意識して欲しいと思いますね。

横スクロールできます

| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 仮定形 | 命令形 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 五段活用 | 読ま-ない 読も-う |

読ん-で | 読む | 読む-とき | 読め-ば | 読め |

| 上一段活用 | 起き-ない 起き-よう |

起き-て | 起きる | 起きる-とき | 起きれ-ば | 起き-ろ 起き-よ |

| 下一段活用 | 集め-ない 集め-よう |

集め-て | 集める | 集める-とき | 集めれ-ば | 集め-ろ 集め-よ |

| カ行変格活用 | 来-ない | 来-て | 来る | 来る-とき | 来れ-ば | 来い |

| サ行変格活用 | し-ない せ-ぬ さ-れる |

し-て | する | する-とき | すれ-ば | しろ せよ |

※日本語学習者は母語話者とは違い、表の分類では学んでいません

※参照:『令和5年度 日本語教育実態調査結果(全文)』

(日本語教育ナビ・https://japanese-language-education.com/katsuyoukei/)

カーンズ:私はまだ経験がないんで全然わからないのですが、教師として何年くらいで自信を持てるようになりますか?

鈴木:自信と言えるかわからないですけど、10年ぐらいすると、ちょっと楽になるかな。3年で1周として、2~3周。日本語教師は授業用の教材を自分で作るのですが、そのストックも貯まってくるし、という感じ。

合田:授業準備にはとても苦労します。私は日本語教師として3年目なんですけど、1年目は泣きながら教材を作っていました。初級と中級みたいに学修レベルがバラバラのクラスを同時に担当することもあり、その時は苦労させられましたね。

松本:中級については、教育実習とかでもあんまりやらないですよね。

鈴木:昔から中級についてはあまり良い教材がないんですよ。だから日本語教師は上級の教材を簡単にしたり、初級の教材を難しくしたりして独自の教材をつくるんですね。

合田:教員の負担軽減のために、学校によっては教師間で教材を共有したり、学校側から教材を支給される場合もありますが、これはこれでオリジナリティがなくなる。また、学校側が教材を用意している場合、教師はそのやり方しか覚えないですよね。その意味では、苦しくても自分で頑張って作って積み上げていく経験というのは財産になっていると今になって思います。2年目、3年目なるとコツもつかめてきますし。

鈴木:日本語教師は、引き出しの多さが命なんですよね。急に授業内でやらせたい課題が出てきても、自分で教材を作っているとパソコンに保存してあるファイルをすぐに出すことができます。10年くらい経つと、そうした資料のストックも貯まる。学校が用意してくれる場合、最初は楽かもしれないですけど、10年、20年経った時にしんどくなる気がしますね。

松本:そうしたニーズも踏まえて、大手前大学 通信教育部では、「日本語教育教材研究」という授業を開講しました。

※日本語教師の仕事内容について詳しくはこちら

日本語教師に求められているもの

司会者:登録日本語教員の制度や時代の変化などにより、日本語教師を育てる教育のあり方に変化はありますか?

松本:「日本語教育の参照枠」でも言われていますが、「学び続ける教師」というのが1つのキーワードとなっています。失敗したり、うまくいかなかったりすることはもちろんあると思いますが、そうした経験を踏まえ、じゃあ次はこうしてみようと学び続ける姿勢を持つこと。それが今求められている教師像だと思います。マニュアル通りに教えることはAIやロボットでもできますが、やはり教育は人間じゃなければできない分野なのだと思いますね。大手前大学教育通信部では、そうしたマニュアル型ではない教師を育成することを目的に、教育実習なども実施しています。

恩塚:変化という意味では、授業で使う教材も変わってきますよね。かつてはワープロもなくてプリントも手書きでした。

松本:今では当たり前になっていますけど、我々がこの世界に入ったころは、スライド作成ソフトをスクリーンに映して授業を行うなど夢にも思っていませんでした。参考資料を調べるツールとしてAIを補助的に使うのも、今後の可能性としては大きいでしょう。自動翻訳機的なものも、今後はより精度が高いものができてくるとは思います。ただ、日本語教育は日本語を教えることだけではない。その背景にあるもの、文化的なところまで伝えていくのは難しいですね。そう考えるとゴールはなかなか遠いですよね。広く深く、学んでいくことはたくさんあると思います。

恩塚:大手前大学 通信教育部では、日本語教師をめざす学生さんに向けて、教員からのメッセージを動画で流すのですが、私が担当していたときにお伝えしていたのも、そういうことでした。たとえば私は以前、韓国で日本語を教えていたことがあるんですが、韓国では結婚式や披露宴の形式も変わります。日本の披露宴では両親や親族はいちばん後ろに座るのですが、韓国ではいちばん前の上座に座る。こういう文化の違いというのは、なかなか理解が難しい。また「媒酌人」あるいは「仲人」とか、日本人でも若い人には馴染みの薄い単語もありますね。若い人はもちろん若い人の感性がありますし、日本の習慣や文化も変わっていくのですけど、日本語教師をめざすのであれば、そういう言葉の知識も持っておきたい。つねにいろんなところにアンテナを張っておかないといけない職業ですよね。

日本語教師になるには

司会者:カーンズさん、合田さんはどのようなきっかけで日本語教師をめざそうと思われたのでしょうか?

カーンズ:私は現在アメリカに住んでいて、今は子育てに専念しているんですけど、子どもが育った後に何かしたいと思ったのがきっかけですね。子どもがまだ小さい時に日本語をちょっとだけ教えたことがあったんですが、日本語を教えるのってすごく難しくて、その時はうまくいきませんでした。でも、私が教え方をきちんと勉強すれば教えることもできるし、子どももちょっとは興味も持ってくれるかなと。それで調べたところ、大手前大学 通信教育部であれば教育実習以外のスクーリングを受けなくとも良いということ、また実際に通われた方のブログなどで「サポート体制がすごい」とか、「勉強する時に使うeラーニングシステム(el-Campus)が使いやすい」、「事務局の方が親切」という書き込みを見つけて、入学を決めました。上の子は今ハイスクールに通っているんですが、大学の授業を受講できる制度があり、近くの大学の日本語のクラスを来年取りたいって言ってくれています。私が勉強したことも役に立てばいいなと思っています。

合田:私は新婚旅行でタイに行った時にタイの人の優しいところ、おおらかなところとかが好きになって、年に2回ぐらいずつ行ってたんです。いずれはタイに移住したいと思っていて、それなら何かタイの方に恩返しができないかと思って色々検索したところ、日本語教師という職業を見つけたんですね。それで専門学校に入って、頑張って勉強して。でも大卒じゃないと日本語学校への就職は難しいんですよね。そこで、大手前大学 通信教育部で大学卒業の学位を取得しました。専門学校に通っていた当時から周りのみんなに「大卒を取るなら大手前の通信でとるのが確実だよ」って話を聞いていたので、他の大学は考えませんでしたね。入学時に4年間のスケジュールを自分で立てて、実際には3年間で必要な単位を取得できましたが、海外で働く場合は卒業論文も必要になるので4年次は卒業論文にあてました。日本語教師として自分の基盤を立てることができたら、タイに移住したいと考えています。

司会者:実際に通信教育を受けられた印象を教えてください。

カーンズ:一度、履修登録を忘れたことがあったんですが、その時はすぐに事務局からメールが来て忘れてますよって教えてくれて、無事に履修登録を完了することができました。それ以外にも、試験前などのアナウンスなど、すごく丁寧に対応いただいていると思います。

合田:先生たちもとても親切で、良い意味で距離感が近いという感じはありますね。通信だと孤独感を感じることも多いですが、スクーリングも充実しているので、スクーリングを利用すれば先生が親身になって話も聞いてくださる。「el-Campus」を介しての質問もすぐにできるし、先生もすぐに返してくださるので、そこも心配はないと思います。

恩塚:通信の場合はやはり対面で普段授業しているわけではないし、文章でのやりとりが中心になるので、質問が来て答えるにしても誤解が生まれないように、より丁寧にということは心がけていますね。校友会主催のイベントなど、教員や学生同士が直接話せる機会も豊富にありますので、そういう機会は積極的に参加して学生と交流を深めていきたいと考えています。

鈴木:学生さんとの接点は質問に答える時だけですので、質問が来たらできるだけ早く対応するようには心がけていますね。たくさん質問が来るので、どうしても返信が遅れちゃう時がありますが、その場合は事務局から「先生、早く返事してくださいよ。」と連絡がくる。その意味では、私たちも事務局に助けられています。

松本:モチベーションの高さという点では、通信の学生の方が通学課程の学生たちよりも圧倒的に上ですよね。 学費を自分で出しているという理由も大きいでしょうが、年齢層も高いですし、自ら進んで積極的に学習される方が多く、その自主性に任せられます。通信教育の場合、基本的にオンラインでの授業が多く、どうしても教員側から学生への一方通行になってしまいますが、大手前大学 通信教育部では、ディスカッションやレポートも積極的に取り入れ、教員と学生、及び学習者同士の双方向的なやり取りができるように工夫しています。私が担当する「卒業研究」では、月1回のペースでオンライン会議ツールを使用してのゼミを開催しています。もちろん個別指導、個別相談も行いますが、お互いの研究の進捗状況を聞き合うことで得られる刺激が大きいと考えているからです。通信の場合は実際の授業を見る機会が少ないので、今後は、実際の授業の録画などを教材にしていくことも考えたいですね。

※日本語教師になるための勉強法について詳しくはこちら

これから日本語教師の資格取得をめざす方へ

司会者:これから日本語教をめざされる方に対してのメッセージをいただけますでしょうか。

松本:「日本語教育の参照枠」では、必ずしも上の方向に能力を伸ばしていく必要はなく、横の方向、つまりいわゆる日本語力、日本語の知識はそのままでも、その日本語を使える場、使える範囲を広げていくことも強く推奨されています。つまり、日本語能力試験などで良い点数を取ることだけが日本語教育の目標ではないということです。また、今後はさまざまな形で外国人の方が増えていくことは間違いないので、それを受け入れる日本人側も考え方を変えていく必要があるでしょう。日本語を母語としない方に向けた教育だけではなく、日本人側の考え方を変えていくことも、日本語教育の役目だと私は考えています。国家資格ができたということは、日本語教師の社会的地位が上がったということ。これまでは給与面などの理由から他分野に就職する卒業生も多くいましたが、これからはそうした部分も改善されていくでしょう。日本語教師をめざす人は、もう私たちの仲間です。待遇面も含め、日本語教師、日本語教育を巡る環境を改善していくために一緒に活動していきましょう。

恩塚:かつて日本語教師は、日本語が喋れたら誰でもできる仕事だと思われていました。そんな時代から何十年を経て、やっと日本語教師の価値が認められる社会が近づいてきました。まだまだ苦難の道が続くと思いますが、これから日本語教師をめざされる方には、ぜひ第一線で活躍して、日本語教師ってすごいなと言われる人になってほしいですね。大手前大学 通信教育部は、2026年度以降の入学者を対象として「登録日本語教員養成・実践研修課程」をスタートします。また、通信制では日本で初めて「登録日本語養成機関」として文部科学省に登録されています。通信制大学でありながら、国家資格である「登録日本語教員」の受験資格を得ることができ、基礎試験、応用試験、教壇実習のうち基礎試験と教壇実習が免除されます。私たちともに学び、つい目が釘付けになるような、学生が夢中になって話を聞いてしまうような「チャーミングな先生」をめざしてください。

鈴木:日本語教師になろうか迷っている方もいると思いますが、日本語教師は、日本語という自分が持っている知識を武器にできる唯一の仕事だと思います。何もしなくても、すでにあなたは持っている。もちろん、分析や考察はしていく必要はありますが、あなたが持っているリソースを最大限に生かすことができる仕事であるとともに、世界で活躍できる仕事でもあります。私が教えた学生のなかには72歳ぐらいの方もいて、その方は卒業後にべトナムで日本語教師になりました。特に東南アジアの国では、まだまだ日本語を母語とする先生が慢性的に不足しています。また、日本人の持つ礼儀正しさや考え方は素晴らしい資産だと思いますが、そういうものを世界に広めることができます。やる気さえあれば70歳でも働ける仕事ですし、これから移民なども増える社会では一層必要とされる仕事だと私は思います。

合田:入学時には単語レベルでしか話せなかった学生がきちんとした文として話している時など、日本語教師は、学生の成長や教える喜びを感じられる職業です。学生たちが卒業する時にみんなで日本の歌をサプライズプレゼントで歌ってくれたことがあったのですが、日本語の素晴らしさを改めて教えてもらえた感覚になりました。現場に出ていて思うのは、勉強を教えるだけではなく、学生と信頼関係も築き、クラスをまとめる力も必要です。その点で大手前大学 通信教育部は、現場に出た時に困らないようにきちんとカリキュラムが組まれていますし、心理学やコミュニケーションの授業もあります。教師として必要な知識がすべて学べるうえ、サポート体制も充実しています。こうした制度を大いに活用して、良い教師をめざしてください。

カーンズ:最初の頃は日本語教師の具体的なイメージを持つことができなかったのですが、「日本語教育演習Ⅰ」で教案作成について学んだことで、教えるということや授業の組み立て方を少しずつイメージできるようになりました。また、選択科目として受講した「異文化コミュニケーション」という授業がとても印象に残っています。アメリカで暮らす私の境遇に重なっていた部分も多くありますが、日本語教師をめざすうえで、さまざまな文化や価値観を知ることを学ぶのもすごく大事だと学ぶことができました。まずは卒業することが当面の目標ですが、登録日本語教員の資格にも挑戦したいです。まだ子育てに手がかかるので、無事に資格を取れたら、自由がきくオンラインで教えることができたらいいなと思っています。

司会者:ありがとうございました。

※大手前大学通信教育部「登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関」について詳しくはこちら