いつでも通信

- 看護学士

災害看護とは?役割や大切なことを解説

※2024年10月30日現在の内容です

災害看護とは?役割や大切なことを解説

日本はもともと地震や台風などの自然災害が多い地理的条件にありますが、近年では異常気象なども相まって、自然災害は一段と激しさを増しています。

こうした環境の変化に応じて、「災害看護」のニーズも高まりを見せており、関心を寄せる方も多いでしょう。

ここでは災害看護の概要や看護師に求められる役割などについて解説していきます。

災害看護活動に興味がある人はぜひ参考にしてください。

災害看護とは

災害看護とは、災害時に医療や看護に関する知識・技術を提供しほかの専門職と協力・連携しながら行う看護活動のことです。

救急医療・精神看護・感染症対策・保健指導など、災害看護に関わる分野は広く、災害の種類や災害サイクルの段階などによって看護師に求められる活動内容やスキルは異なります。

災害に苦しむ被災者の支援に携わりたいと考えている方は、どの段階の支援に携わるかも考慮して専門性を高めるかを考え、またその専門性を活かせる勤務先・登録先を選択することが大切です。

災害サイクル

| 災害サイクル | 期間 |

|---|---|

| 発災直後 | |

| 急性期 | 発災直後~72時間 |

| 亜急性期 | 発災72時間後~1ヶ月 |

| 慢性期 | 発災数ヶ月後~数年後 |

| 静穏期 | 発災数年後~ |

※上記は本記事での定義です。災害サイクルの定義は試用する組織・団体や文献などにより異なる場合があります。

災害支援ナース

災害支援ナースとは、派遣された被災地で適切な医療・看護を提供したり、現地の看護職員の心身の負担を軽減し支える看護師のことです。

基本的には災害が発生した都道府県内で活動しますが、都道府県を越えた協力が必要な場合には、ほかの都道府県で活動することもあります。

日本看護協会によれば災害支援ナースの活動時期は、「被災者の救助・救出に係る時期を脱した後、被災地の復旧・復興が始まる前までの看護のニーズが特に高まる急性期から亜急性期(発災後3日以降から1ヶ月間程度)」を目安とし、「個々の災害支援ナースの派遣期間は、原則として、移動時間を含めた3泊4日」とされています。災害支援ナースとして活動するためには、災害支援ナース養成研修を受講し、都道府県の看護協会に登録する必要があります。

参照:『災害支援ナース活動要領』(日本看護協会・https://www.jaam.jp/info/2024/files/20240401_3.pdf)

災害支援ナースの活動場所・期間など

| 登録先 | 会員として所属する都道府県看護協会 |

|---|---|

| 主な活動場所 |

|

| 活動期間 | 災害発生後3日目~1ヶ月後まで |

| 派遣期間 | 一人につき3泊4日(移動時間含む) |

災害支援ナース登録に必要な条件

災害支援ナースに登録するための条件は以下の通りです。

- 都道府県看護協会の会員であること。

- 実務経験年数が5年以上であること。

- 所属施設がある場合には、登録に関する所属長の承諾があること。

- 災害支援ナース養成のための研修を受講していること。

また、災害支援ナースには、以下の条件を満たすことが望ましいとされています。 - 定期的(1年に1回程度)に本会または都道府県看護協会で開催する災害看護研修若しくは合同防災訓練への参加が可能であること。

- 災害看護支援活動も補償の対象に含まれる賠償責任保険制度に加入していること。

- 帰還後に都道府県看護協会が主催する報告会・交流会などへの参加が可能であること。

参照:『災害支援ナース活動要領』(日本看護協会・https://www.jaam.jp/info/2024/files/20240401_3.pdf)

災害支援ナースの研修プログラム

災害支援ナースとなるための研修内容は以下の通りです。

- 科目(オンデマンド)総論(120分)/ 災害各論(540分)/ 感染症各論(540分)

- 演習(集合演習):科目(60分)/災害演習(270分)/感染症演習(270分)

すべての研修を修了し登録を済ませると災害支援ナースとして活動することができます。

DMAT(災害派遣医療チーム)

DMAT(Disaster Medical Assistance Team、災害派遣医療チーム)は、2005年に厚生労働省によって発足された組織で、「災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム」のことです。

医師、看護師、業務調整員で構成されており、大規模災害や多数の傷病者が発生する事故の現場で活動します。

発災後48時間以内の急性期医療のエキスパートとして、高い機動性と専門的な訓練を受けた医療チームです。

DMAT看護師の主な活動内容

DMAT看護師は、災害発生時に以下のような活動に携わります。

- 災害現場での看護活動や被災地の病院の支援

- 資機材の調達や災害対策本部での指揮などの後方支援

- 広域医療搬送

- 地域医療搬送

また、平時においては通常の看護業務のほか、災害教育や災害対策、物品・資機材管理などの業務に携わります。

DMAT看護師になるには

DMAT看護師になるためには、以下のステップが必要となります。

- DMAT指定の医療機関か災害拠点病院に看護師として就職し、所属機関からの推薦を受ける(経験年数は不問)。

- 日本DMAT隊員養成研修を修了し、厚生労働省の定めるDMAT登録者になる

- DMAT技能維持研修を受講(資格有効期間内に2回以上)し、5年ごとに登録を更新

DMAT隊員養成研修は全国各地で実施されており、研修期間は基本的に4日間となっています。また、DMAT隊員養成研修修了者と同程度の知識・スキルを持っていると認められた者は、研修を受けずに登録が可能になる場合があります。

参照:『日本DMAT活動要領』(厚生労働省DMAT事務局・https://www.mhlw.go.jp/content/001250262.pdf)

災害看護専門看護師

災害看護専門看護師とは、災害看護分野において卓越した看護実績能力を有することが認められた者を指します。

2017年に日本看護協会により専門看護分野として認定されました。

災害看護専門看護師は、災害発生時だけでなく、急性期、亜急性期、慢性期、静穏期にいたるまで、あらゆる災害サイクルにおいて被災者の心身・生活の支援を行います。

また、平時の看護師教育・指導、他職種や行政と調整役や防災・減災への取り組みなどの活躍も期待されています。

災害看護専門看護師に求められる役割

災害看護専門看護師は以下のような役割を求められます。

<平常時>

- 災害時における地域での協力体制の確立や災害に備えた準備

- 防災・減災に向けたマニュアルの作成や看護システムの構築

- 防災・減災に対する教育活動

- 災害看護の教育・研究活動と、災害看護の提供体制についての提案

<災害時>

- 限られた人的・物的資源の中でのメンタルヘルスを含む適切な看護の提供

- 災害現場における倫理的問題の解決や環境調整

- 行政、住民組織、団体、他職種、ボランティアなどと連携・協働・調整と支援システムの構築

- 現地の医療スタッフに対する心理的サポート

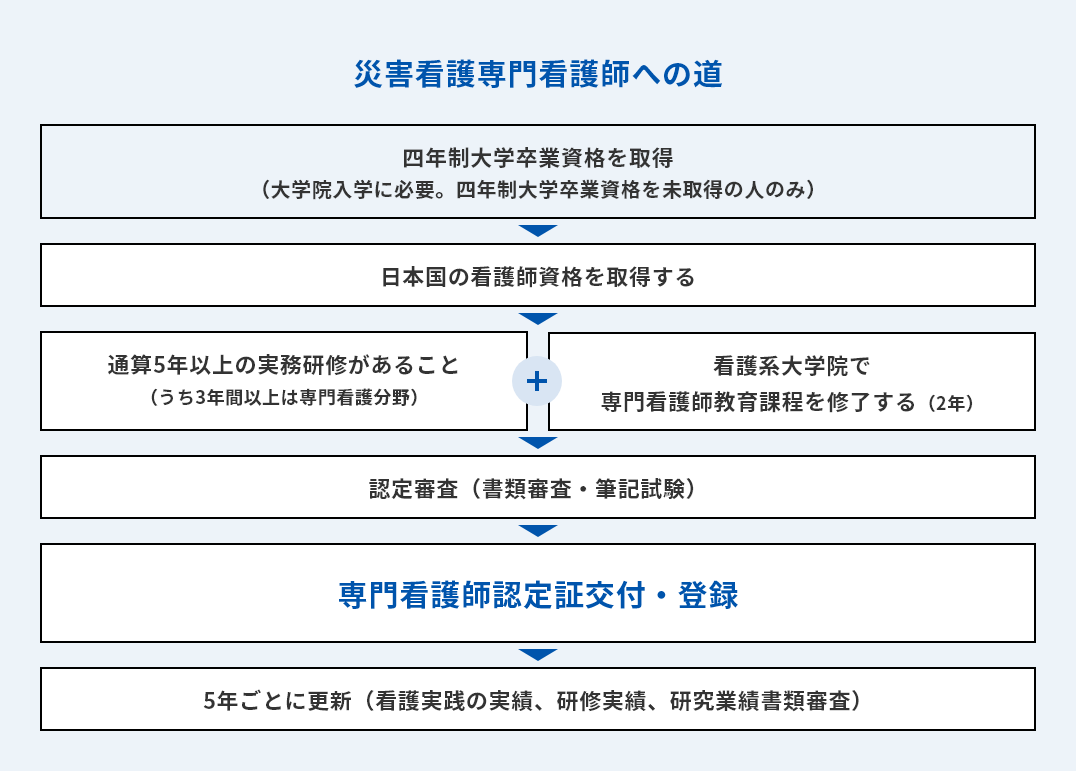

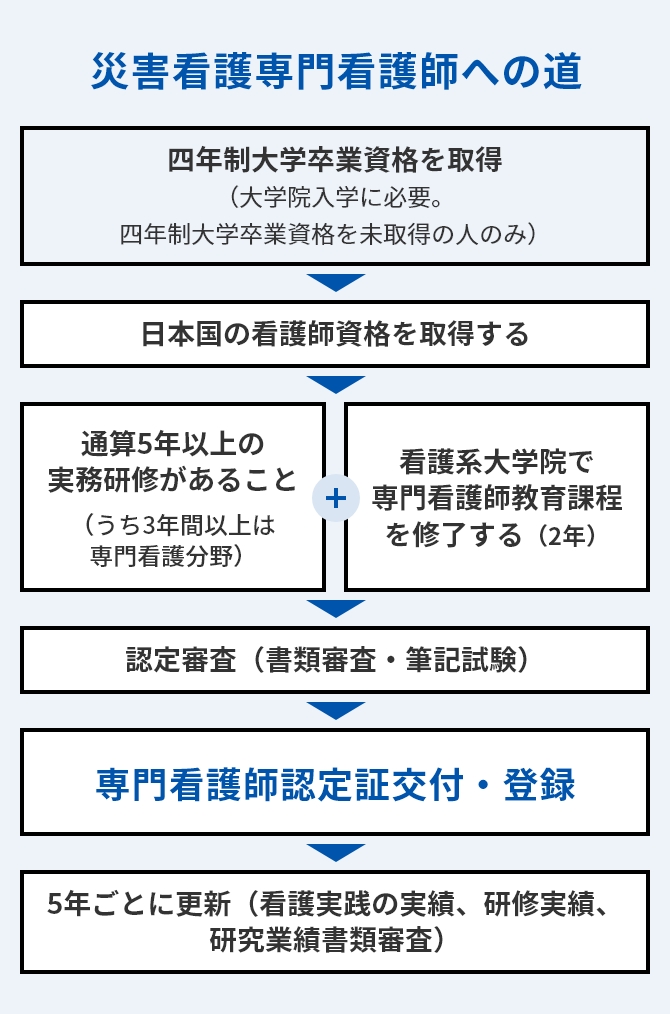

災害看護専門看護師になるには

災害看護専門看護師資格を取得するには、看護系の大学院で所定の課程を修了する必要があります。これには最低でも2年間かかります。また、大学院に入学するためには四年制大学卒業の学位が必要ですから、専門学校や短期大学を経て看護師になった人は、まず大卒資格を取得しなければなりません。

専門看護師教育課程の内容

災害看護専門看護師となるためには、専門教育が受けられる大学院で高度実践看護師教育課程を修了する必要があります。

災害看護分野の高度実践看護師教育課程は共通科目38単位+災害看護38単位(5課程)からなっています。災害看護専門看護師は2017年からスタートしたため、専門教育を受けられる大学院の数は多くありません。資格取得を考えている人は大学院についても調べておきましょう。

参照:『高度実践看護師教育課程一覧』(日本看護系大学協議会・https://www.janpu.or.jp/activities/committee/point/file/koudo_list.pdf)

災害看護における看護師の役割

災害看護における看護師の役割は、災害発生時からの時間経過により異なります。ここでは、災害サイクルの段階別に必要とされる大まかな看護活動を解説します。

災害看護に携わりたいと考えている方は、どの段階で活動したいのかを考え、必要となる知識やスキルを身につけておかなければなりません。

災害発生期 発生直後

- 自信・周りの人の安全確保

- ライフラインの確保

- 救護活動、ファーストエイド

- トリアージ、初期体制づくり

災害発生直後は、まず自分自身と周りの安全を確保することが重要です。安全が確保できたら、ライフラインの確認や被災者のトリアージや初期対応、救護活動を開始し、救護体制の構築を進めていきます。

急性期 発生直後~72時間

- 救護所・避難所の立ち上げ

- ライフラインの確保

- 救命、救急看護

- トリアージ

- 集中治療看護

- 遺体の処置、対応

- 心のケア

- 巡回診療

- 救護物資の搬出、供給

- 復旧作業の推進

救護所や避難所の立ち上げやライフラインの確保を行い、軽症者に対する処置や中等症~重症対象者に対する初期治療に携わります。また、状況に応じてトリアージなどを実施して被害の拡大防止に努めます。状況がある程度落ち着いたら、遺体の処置や遺族への対応、被災者のメンタルケア、巡回診療などを開始します。また、救護物資の搬出や供給のほか、復旧作業を進めていきます。

亜急性期 発災72時間~1ヶ月

- 被災者の援護

- 保険と防疫

- 被災地の保全

- 急性・慢性疾患看護

- 巡回診療、感染対策

- 生活指導、心のケア

施設内の保健や防疫、感染対策などの安全管理を行い、対象者の状況に応じて転院調整や外部支援団体との連携を進めていきます。また、避難所への巡回派遣体制を構築し、環境・保健衛生の調査・指導や被災者のメンタルケアなどを実施します。

慢性期 発災数ヶ月~数年後

- リハビリテーション看護

- 被災者の福祉・生活指導

- 自立支援

- 長期的心のケア

- 被災地の復興

リハビリテーション看護などに携わるほか、被災者の福祉・生活指導や自立支援を進めていきます。被災者の心のケアなども継続し、被災地の復興に向けて少しずつ通常業務への移行を図ります。

静穏期 発生数年後

- 災害予防、災害への備え

- 救護組織・物品準備

- 災害教育・訓練

- ネットワーク作り

- 被災者の福祉

- 被災者の生活指導

- 精神的支援

- 被災地の復興

起きてしまった災害を教訓として、新たな災害に備えた教育プログラム作成や災害看護教育を進めます。また、被災者の生活指導や精神的な支援を行います。

参照:『災害看護PART1』(神奈川県看護協会・https://www.kana-kango.or.jp/uploads/media/2021/03/20210304120855_1.pdf)

災害医療で大切な「CSCATTT(スキャット)」

災害発生時には、限られた人的・物的資源を有効に活用した効率的な医療活動が求められます。

その効率的な医療活動を行うための基本原則は「CSCATTT(スキャット/シーエスシーエーティーティーティー)」と呼ばれています。

CSCATTTとは、災害発生時における医療活動の原則となる、組織体制4つと医療支援3つの頭文字からつけられています。

横スクロールできます

| 組織体制 | ||

|---|---|---|

| C | Command & Control 指揮命令・統制 |

Command は、関係機関内での縦の「指揮命令」、Control は、横の連携である「統制」を意味する。 災害発生時の急性期に迅速な医療活動を行うためには、組織化された指揮命令系統の確立がその後の混乱を防ぐ。 |

| S | Safety 安全 |

3S(Self 自分自身の安全/Scene 現場の安全/Survivor スタッフ・患者・面会者の安全) 医療従事者が安全に活動できないと判断される場合には、しかるべき組織への通報、現場からの退避、安全が確保されるまでの避難の原則に従う。 |

| C | Communication 意志疎通・情報収集 情報伝達 |

Communication は、さまざまな情報伝達を必要とする。 TV、ラジオ、インターネット、無線機、優先携帯電話、衛星電話等を使用し、現状の把握と医療組織内での情報伝達、警察・消防等との情報伝達、救援機関との情報伝達、被災者との情報伝達に努める。 |

| A | Assessment 評価・判断 |

病院の状況(施設、負傷者、危険箇所、崩壊箇所など)、被災地の状況(負傷者、危険地域など)患者の受け入れが可能かを判断 |

| 医療支援 | ||

| T | Triage トリアージ |

災害現場、病院来院時、広域搬送時に被災者のトリアージを行い、治療の優先度(緊急度)や搬送順位を決める。 |

| T | Treatment 治療 |

トリアージで緊急度の高い被災者から傷病に見合った適切な治療を行う。 |

| T | Transport 搬送 |

病院の状況(人材や使用器具の在庫、ライフラインの状況など)を考慮し、 後方搬送・広域搬送を行う。 |

参照:『災害看護PART4』(神奈川県看護協会・https://www.kana-kango.or.jp/uploads/media/2021/03/20210304120853.pdf)

「CSCATTT」は、指揮命令・統制から評価・判断までのCSCA(組織体制関連の原則)と、トリアージから負傷者の搬送までのTTT(医療支援体制の原則)に分割して考えるのが一般的です。

災害医療でまずCSCAが重要視されます。個々人が自分の判断で行動するのではなく、指揮に従いながら安全確保を行い、情報共有と評価をして動きを決めます。

その後、与えられた指示に従い、現場での医療・看護に移行します。そこで重要となるのがTTTとなります。

初対面の人たちと連携を図りながら活動しなければならない災害現場では、基本原則「CSCATTT」によって共通の考え方をもっておくことが重要です。

大手前大学 通信教育部で看護の専門知識を学ぶ

大手前大学 通信教育部では、「災害看護」をはじめとして、専門性を高めたいと考える看護師に向けた専門課程を開講しています。

なお「学士(看護学)」の学位を取得しようとすると、本学では以下(1)(2)のいずれかの学歴が必要です。

(1)看護系短期大学(三年制)卒業者

(2)修業年限3年以上かつ修了に必要な総授業時間数2,550時間以上の看護系専修学校専門課程修了者

※大学改革支援・学位授与機構の定める基礎資格「第2区分」該当者を対象としています。

詳細は大学改革支援・学位授与機構Webサイト内「新しい学士への途」の最新版をご確認ください。

また看護師として働く方に向けてキャリアップにも活かせる看護学分野の専門科目を数多く開講しており、将来の志望分野に向けて専門的な学びを深めることができます。

さらに独自の「看護学プログラム」を活用すれば、「学士(看護学)」の学位取得をめざすこともできます。

また、「学士(看護学)」の学位取得に向けて、看護学コミュニティを運営しています。

また、通信教育部では、「大学での学び方がわからない」「学問から長く離れていたため、学修方法を今一度振り返りたい」などと大学で学びたいすべての人のために、「アカデミックスキル」科目群を設置しています。履修計画の立て方やレポートの書き方、論理的思考法など、基礎をしっかりと身につけたうえでほかの科目を学修できます。

大手前大学 通信教育部で開講している専門科目

社会のグローバル化に対応した看護師をめざすための「国際看護学」や、高齢化社会でニーズが高まる「家族看護学」、災害医療や災害看護を学び防災・減災対策をめざす「災害看護学」など、時代や社会の変化に対応した専門科目を開講しています。

国際看護学

グローバル化が進む世界の保健医療の実態と多様性について学びます。

看護と東洋の知恵

漢方医学を中心とした授業で、東洋の医学における看護の役割について理解を深めます。

多文化社会と医療

国内外の事例などから実践的な知識を学び、多文化社会での医療を考えます。

看護と人間の生涯発達

看護職者として、対象者の発達段階をふまえ、“生涯発達”の視点で多角的·長期的な思考力を養います。

歯科保健と看護

口腔保健の基礎や、ライフステージごとの歯科保健と口腔ケアの知識を学び、看護ケアにおける実践力を養います。

看護栄養学

ライフステージごとの健康増進と生活習慣病や疾病の重症化を予防する食支援を学び、看護ケアにおいて実践できることをめざします。

性(セクシュアリティ)と看護

Sexual and Reproductive Health/Rights(SRHR)について理解し、多様な人間理解に基づいた看護実践をめざします。

家族看護学

家族看護の基本的な考え方と家族看護理論、家族看護過程について体系的に学びます。

災害看護学

災害医療·災害看護の実践、備えの必要性を理解し、各自で防災·減災対策の備えができることをめざします。

看護イノベーション学

多様化する社会の健康課題について看護業界のイノベーターからさまざまな実践を学びます。

人間関係の小児看護論

家庭や医療、教育など、子どもと関わるさまざまな分野において、看護職として今、どのようなケアが必要なのか考えます。

美容医療と看護

基本的概念や歴史、変遷を学び、美の多様性について考察するなど、新しい美容医療とその看護における価値の創造をめざします。

大手前大学 通信教育部で学ぶメリット

大手前大学 通信教育部は授業も試験も、オンラインで完結しているため、通学なしで卒業することができます。

学修計画も年4回変更できるので、異動などがあってもムリなく学びを継続することができます。

また、学歴に応じた多様な入学区分があるのも特長です。専任教員と専任アドバイザーが学修をサポートしており、学修面の疑問点だけでなく、学修計画の相談などにも対応いたします。

その後のキャリア展開

大手前大学 通信教育部では、認定心理士の資格取得が可能。認定心理士の資格は看護業務にも役立つため、キャリアアップ目的で受講される方も多数在籍しています。

また、2024年4月から制度の始まった国家資格「登録日本語教員」の資格取得も目指せる日本語教員養成課程の修了をめざすこともでき、キャリアアップに向けた新たな選択肢を得ることができます。「学士(看護学)」の学位を取得すれば、認定看護師や専門看護師、認定看護管理者などの資格取得に向けた道も開けます。

なお、大卒資格だけを目的するのであれば、必修科目がないため、看護学はもちろん、ビジネスやマネジメント、日本語教育など全170科目の中からそれぞれが関心のある科目を組み合わせて卒業もめざせます。